L’école de garçons.

Longtemps les communes ne pouvant fournir de «maisons d’école» aux régents, la classe se faisait dans les appartements de ces derniers, dans une étable, sous un abri quelconque ou même dehors, parfois dans les presbytères car il n’était pas rare que le régent, fut le curé ou vicaire (!) de la paroisse et même aussi le secrétaire des consuls puis des mairies.

La communauté de Pennautier ne disposa pas d’une «école» digne de ce nom avant 1844.

Il est fort possible suivant d’autres exemples connus dans d‘autres villages, que la classe pouvait aussi se faire dans une des salles de garde au 1er étage des tours-portes fortifiants le village avant 1772.

À partir de cette date (1772) la classe se faisait au rez-de-chaussée de la maison commune, (voir chapitre, mairies) date de sa construction, avec une période au presbytère après la Révolution.

Les diverses archives mises à disposition des chercheurs ont permis de remonter jusqu’en 1493 où un certain Anthoine Géli, prêtre du lieu fut nommé régent (instituteur, maître d’école) de la classe de garçons de Pennautier.

En 1514, nous trouvons un certain Bertrand Calvière.

En 1527, Jean Barthès est recteur.

(la liste des instituteurs et institutrices trouvés le long des recherches se trouve en fin d’article sur les écoles).

En 1694, c’est le vicaire du village qui avait aussi les fonctions de régent, avec la gagne(*) de 30 livres par an.

(*)«la gagne» ancien terme utilisé désignant le salaire, le traitement, la paie.

En 1716, la communauté n’ayant pas réussi à nommer un régent des écoles, c’est le sieur Falgoux notaire royal de Caux qui accepta l’office sous le bon plaisir de Sieur de Sévin seigneur de Pennautier..

(il est possible de supposé par pure conjecture que la classe se faisait peut être à cette période dans un office du château…)

Entre 1782 et 1804, le sieur Germain David, écrivain, fut régent, au lendemain de la Révolution, les comités révolutionnaires saisirent les presbytères pour y installer les classes des écoles primaires.

Le 29 germinal an XI (19 avril 1803) les maisons presbytérales sont rendues aux prêtres.

Le citoyen Germain David est nommé instituteur mais ne pourra donc pas s’y installer.

Il devra habiter et faire l’école dans la maison commune.

Il est aussi fait mention que l’instituteur aurait son logement au 1er étage et le secrétariat de la mairie une partie du rez-de-chaussée pour y stocker les archives communales.

Dans une délibération du conseil municipal datée du 17 nivôse an XII (8 janvier 1804) on trouve qu’il est demandé au citoyen David Guillaume instituteur de quitter la mairie qui lui sert d’appartement de fonction, pour laisser la place exclusivement à cette administration.

On y lit aussi qu’à cette date, l’instituteur du village change. (A.D.11,4E279/1D18)

Au 25 nivôse an XII (16 janvier 1804) le citoyen Fraïsse est nommé instituteur de l’école laïque de garçons.

Il fera la classe au rez-de-chaussée de la maison commune mais percevra une indemnité de 36 francs au titre d’indemnité de logement à charge de s’en procurer un.

(A.D.11,4E279/1D18)

Lecitoyen Fraïsse Guillaume instituteur est nommé greffier communal en remplacement de monsieur Tabouriech.

La maison commune devant recevoir des travaux, il lui est demandé d’accepter d’entreposer les archives communales dans une chambre de sa maison personnelle contre une indemnité au prorata de 24 francs l’an.

(pas de mention à propos de la classe, elle devait certainement se faire, soit dans sa grande salle, soit au presbytère ou encore comme expliqué plus haut, dans un couvert quelconque).

En 1822, création d’une caisse des écoles.

(A.D.11,4E279/1D21)

En 1834, l’instituteur des garçons et l’institutrice de filles recevront un salaire fixe de 200 francs (l’an) et une indemnité de logement de 40 francs annuel.

En 1835, le 6 novembre, il est acheté de l’encre, des plumes, du papier, des livres afin que les élèves indigents puissent suivre la classe dans de bonnes conditions.

Il est aussi acheté un tableau noir et des imprimés relatifs à l’instruction primaire.

Sur une soixantaine d’élèves que compte la classe ce sont 21 élèves de parents reconnus indigents, qui sont dénombrés par le maire en 1835 et 25 en 1836.

(On retrouve tout le long de la lecture des registres du conseil communal une série de familles indigentes reconnues par le maire exonérées de contribution scolaire).

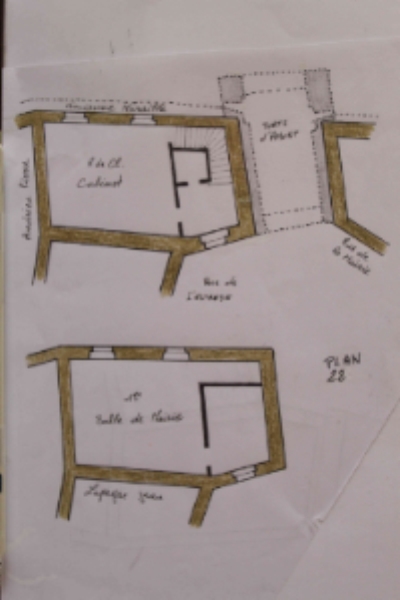

Dans une délibération du conseil municipal il est dit, qu’avant 1844 l’école de garçons se faisait au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie (n°04, plan 18).

En 1833, la décision fut prise que l’instituteur, se vit alloué une indemnité de 30 francs l’an, à charge de se procurer un logement, car au 1er étage se trouvait l‘administration de la dite mairie.

(A.D.11,4E279/1D19)

En 1833, l’école primaire de garçons étant dépourvue de tables et de bancs une somme de 37,27 francs lui est allouée le 6 août afin d’en acheter.

La salle de la mairie devenant vraiment inappropriée au vue du nombre croissant d’élèves , il fut décidé d’acheter une maison et d’en faire une maison-d’école digne de ce nom.

Suite à la loi du 28 juin 1833 relative à l’instruction primaire, cette maison (n°01, plan 18) fut achetée par la municipalité après délibération du conseil municipal du 1er juillet 1844, à monsieur Pierre Payré fils, agriculteur propriétaire de la commune, mandataire du sieur Jean Payré père, ancien retorseur(*) de laine, au prix de 2.200 francs.

(A.D.11,4E279/1D18)

Le conseil délibéra pour des travaux évalués à 1.450 francs pour modifier la maison en école (de garçons) et un appartement pour l’instituteur.

Cet achat fut financé par l’aliénation de 4 parcelles de terre (vignes et champs) appartenant à la commune du tènement «l’Estagnol» ainsi que 6 parcelles de vigne au tènement, «le bois de Liet».

(A.D.11,2OP2307)

En 1852, l’école compte une soixantaine d’enfants assidus. (A.D.11,4E279/1R3)

La classe avait une superficie de 27,76m² et la cour de 139m² pour 65 élèves garçons de 6 à 13 ans.

(A.D.11,4E279/1M2)

Au commencement, la classe se fit au rez-de-chaussée et l’appartement de l’instituteur était au 1er étage.

En 1847, 60 garçons fréquentent l’école de garçons 52 filles le 24 fillles ne la fréquentent pas.

En 1848, ce sont 50 garçons qui fréquentent l’école de garçons et 34 filles l’école de filles.

22 garçons et 61 filles en âge d’y aller ne la fréquentent pas.

Suite à cet état de fait une commission de conseillers est formée afin d’inciter les parents à envoyer leurs enfants en classe.

En 1848, les écoles privées sont tenues aussi par arrêté ministériel de recevoir des élèves indigents dans leurs classes.

Puis le nombre d’élèves grandissant (au nombre de 80), un instituteur adjoint compléta l’enseignement.

(A.D.11,4E279/1D21)

Cette maison se trouve être la maison d’habitation actuelle de monsieur et madame Dons Pierre, au n° 8 avenue du portail d’Amont.

En 1856, suite au décret du 31 décembre 1853, le salaire de l’instituteur passa de 200 francs à 600 francs annuels par décision du ministère.

Le salaire de l’adjoint quant à lui passa seulement à 300 francs pour l‘année.

En 1866, le rez-de-chaussée devenant trop exigu pour faire la classe et l’appartement de l’instituteur aussi, il fut décidé de construire une grande classe dans la cour derrière la maison.

Par le fait, l’instituteur pouvait agrandir son appartement avec le rez-de-chaussée et les élèves jouissaient d’une classe bien plus grande et bien éclairée.

(les normes; il avait été étudié par «les penseurs des écoles» qu’il fallait entre 1,25 à 1,50m² par élève dans les classes et ainsi qu’un volume correspondant à 5 m³ d’air par élève).

Les conditions d’apprentissage sur une seule classe avec deux instituteurs et plusieurs sections étaient telles que le conseil vota en 1882 une enveloppe de 450 francs pour construire une cloison vitrée afin de créer deux classes distinctes.

Le 18 novembre 1883, des fonds sont alloués pour l’achat d’une armoire du musée scolaire afin d’y enfermer les pièces scientifiques. (A.D.11,4E279/1D22)

Ces musées scolaires avaient été instaurés par les hautes autorités nationales.

Le ministère avait bien expliqué aux enseignants qu’ils avaient été créé pour faire «toucher du doigt» les choses des sciences et ne devaient comporter que des échantillons utiles à l’enseignement.

Suite à la construction du groupe scolaire/mairie, cette maison fut louée par la mairie à des particuliers.

En 1866, le 12 août, une subvention de 50 francs fut votée pour l’indemnité en faveur du maître d’école qui dispensera les cours (d’école) aux adultes hommes et 25 francs pour la maitresse qui dispensera ces même cours aux adultes femmes (généralement aux jeunes hommes et jeunes femmes). (A.D.11,4E279/1D20)

En 1884, le conseil municipal nomme, suite à l’article 5 de la loi du 28 mars 1882, quatre de ses membres en commission aux écoles ayant pour rôle de surveiller, d’encourager et d’inciter les familles à envoyer leurs enfants garçons et filles âgés de 6 à 13 ans à suivre l’école primaire afin d‘apprendre à lire, écrire et compter.

(un de ces enfants, fils d’un ouvrier tisseur reçu une bourse après ses études supérieures pour rejoindre l’école de Saint-Cyr).

Cette commission fut composée de messieurs Mandoul Lucien, Embry François, Blanquier Pierre et Baynaguet (de) Amédée.

En 1888, l’instituteur en place touchait 1.000francs, l’adjoint 700 francs, l’institutrice 914 francs, une somme de 60 francs était versées au bureau de bienfaisance pour la location de l’école de filles et 100 francs d’indemnité à l’adjoint pour son logement.

Le 30 août 1888, une somme de 17,90 francs pour l’achat de livres à l’école de filles à la librairie Bonnafous et 94,30 francs pour la réparation du mobilier scolaire de l’école de garçons.

Les commodités se trouvant à l’emplacement du creux à fumier au fond du jardin, le conseil municipal vota 450 francs le 10 décembre 1891, pour la création de 3 latrines.

Une cabine était réservée pour l’instituteur et deux autres pour les élèves. (A.D.11,4E279/1D23)

En novembre 1892, la gratuité des fournitures scolaires est votée par le conseil municipal pour tous les élèves des écoles laïques. (A.D.11,4E279/1D23)

En novembre 1894, le conseil vote une indemnité supplémentaire de 50 francs pour un autre instituteur adjoint en renfort du premier pour les cours d’adultes dont le nombre ne cesse d’augmenter.

(A.D.11,4E279/1D24)

En novembre 1896, il est dit que, le nombre de garçons à l’école arrive difficilement à 26, qu’il existe une école congréganiste de chaque sexe plus une école maternelle et qu’étant donné que le conseil veut créer une école maternelle, le poste d’instituteur adjoint est supprimé et il est remplacé par un poste d’institutrice pour la classe de maternelle.

Paiement d‘une facture pour la fourniture des prix de fin d‘année aux résultats à la librairie Gally de Carcassonne.

(A.D.11,4E279/1D24)

Lors de la mise en service du nouveau groupe scolaire/mairie, l’ancienne maison d’école fut louée à un particulier pour 100 francs, délibération de décembre 1905.

Elle fut vendue en 1909 aux enchères par la municipalité.

C’est monsieur Dons Baptiste qui fit la meilleure offre (2.755 francs) .

Le conseil municipal demanda alors l‘autorisation à monsieur le préfet la possibilité d‘utiliser le revenu de cette vente pour construire un réservoir complémentaire d‘une contenance de 2.068 hectolitres «au sol» (parking actuel de l’école maternelle) afin d’améliorer l’alimentation en eau du village.

(A.D.11,2OP2307 et 2OP2309)

Une classe de garçons, une classe de filles, enfin une classe enfantine ou classe d’asile, ancêtre des maternelles d’aujourd’hui.

L’école de filles, maison de la charité,

l’école de filles et classe enfantine.

C’est par un acte de 1708 que Pierre-Louis de Reich, trésorier général des états du Languedoc, créa une maison (n°01 plan 21) de la charité, un grand jardin pour le potager (n°02 plan 21), plus une grande cour (n°03 plan 21).

Il installa deux sœurs grises de la congrégation de St Vincent de Paul, dans une maison lui appartenant, dota d’une rente annuelle de 600 livres au capital de 12.000 livres, à charge de donner les soins, la soupe et le pain aux indigents et dans la mesure où le temps le leur permettrait de faire l’école aux filles pauvres, apert (comme il est dit) au contrat de l‘institution.

En date du 13 mars 1763, messire Baynaguet de St-Pardoux, chevalier de l’ordre royal et militaire de St-Louis et de St-Lazare leur vend une maison attenante pour 474 livres, donnant à l’ensemble une bonne surface de soins et d‘accueil.

La même année, les sœurs demandent l’exonération de l’impôt de la taille.

Les consuls leur accordent cette dérogation du fait de leur dévouement aux indigents de la communauté.

Plus tard en 1780 le comte Jacques-Amable-Gilbert de Baynaguet marquis de Pennautier, compléta l’ensemble créé par son aïeul d’une maison attenante au cers de la première, rue de la machine et lui octroya une troisième sœur.

(A.D.11,4E279/1Q9)

Grâce à cet agrandissement supplémentaire elles purent continuer de faire l’école aux filles et d’héberger la nuit les indigents et les vieillards.

Le 1er avril 1791, des suspicions étant faites sur la gestion des sœurs grises, elles furent tenues, sous huitaine, de fournir l’état de leurs comptes.

En mai et après vérification de ces derniers, il fallu se rendre à l’évidence qu’ils étaient en ordre.

Le 22 mars 1793, le citoyen Calmet, apothicaire, chimiste et botaniste fut choisit, suite aux recommandations du citoyen Lacroix chirurgien de l’hôpital de Carcassonne, pour devenir le pharmacien de la maison de la charité. (A.D.11,4E279/1D17)

Le 17 juin 1793, le citoyen Calmet apothicaire et pharmacien de la maison de bienfaisance donne sa démission, sur quoi, tous les habitants assemblés dans le maison commune ont unanimement délibéré de prendre la citoyenne Julienne Brian, la citoyenne Magdeleine Chanu et la citoyenne Catherine Maynié en remplacement du citoyen Calmet.

Le syndic et le trésorier seront destitués de leur charge.

Les citoyennes précitées n’étant plus sœurs mais simples citoyennes s’occuperont de la maison de charité et de bienfaisance. (A.D.11,4E279/1D17)

Au nombres de trois donc, la citoyenne Julienne Brian (sœur supérieure) institutrice de filles, puis la citoyenne Magdeleine Chanu (sœur) et la citoyenne Catherine Magnin (sœur) en 1798.

(A.D.11,4E279/3Q1)

Déclarée possession nationale le 18 thermidor an VI de la République (5 août 1798) les sœurs purent cependant rester prodiguer les soins, donner le souper aux indigents et aux vieillards.

Elles font l’école aux filles «pauvres», les filles dite «riches» allaient quant à elles dans les écoles privées.

(A.D.11,4E279/3Q1)

En 1812, n’ayant pas voulu se soumettre aux exigences du gouvernement de ne pas servir la messe elles durent quitter l’établissement.

Une pétition fut faite pour demander leur maintien mais seuls 40 pétitionnaires votèrent en leur faveur alors que le village comptait 1200 individus dont 300 actifs (taillables, soumis à l‘impôts).

(A.D.11,4E279/1Q9 & 3Q1)

Déclarée propriété nationale la maison de la charité devint un bureau de bienfaisance laïque.

Une classe d’éducation primaire de filles vit le jour.

La pharmacie créée par les sœurs fut conservée et gérée par un jeune pharmacien qui accepta la fonction afin de subvenir aux fournitures de remèdes aux pauvres et aux indigents, moyennant une gagne annuelle de 300 livres ainsi qu’une chambre, un petit cabinet et l’octroi d’un petit jardin au sein de la maison de bienfaisance.

Les soins furent dispensés par sieur Mazal Jean chirurgien du village (celui-ci habitait dans la maison qui fait l’angle de la rue Frédérique Mistral, n°3 et la rue Alphonse Daudet).

Les frais étaient réglés annuellement, par la maison de la charité . (A.D.11,4E279/1D16)

Le 10 décembre 1819, avait été la première élection du 1er bureau administrateur de la maison de bienfaisance. Il était composé de 5 membres choisis dans la liste des habitants taillables (soumis à l’impôt). (A.D.11,4E279/1D18)

Les locaux restant furent loués en 6 petits logements et les loyers récupérés servirent à subvenir aux indigents par l’octroi de nourriture, vêtements et les soins cités au-dessus.

Le bureau de bienfaisance louait aussi des terres lui appartenant et avait une part (1/3) des ventes sur les concessions du cimetière.

Certaines factures existent encore dans les archives (pains, viandes, savates, chaussures, habillement, remèdes, bois de chauffage, chirurgien, apothicaire, inhumations d’indigents).

Des travaux furent réalisés en 1844 avec le reliquat des travaux de l’aqueduc, dirigé par l’architecte monsieur Cayrol.

(A.D.11,4E279/1M5)

En 1850, le conseil est consterné, il nomme une commission afin d’inciter les familles à envoyer les enfants à suivre la classe, en effet, cette année là, seules 15 filles vont en classe dont 8 indigentes, mais 64 filles ne la fréquentent pas.

Le 8 février 1852, monsieur Maurel prêtre de la paroisse, lègue 200 francs à la maison de bienfaisance.

Lors d’une délibération du conseil municipal du 16 décembre 1874, dirigé par le maire monsieur le vicomte Gaston de Beynaguet, proposa que l’école laïque de filles soit prodiguée par les sœurs congréganistes St Vincent de Paul étant donné que madame Hortance Galinier institutrice de l’école laïque de filles était mise à la retraite.

Le conseil municipale remercia madame Galinier ainsi que sa mère Etiennette qui occupa le poste d’institutrice adjointe sans avoir cependant perçu aucun traitement.

(A.D.11,2OP2304)

Un projet fut envisagé le 25 juin 1879 pour la construction d’une maison d’école laïque de filles avec un logement pour l’institutrice, dans le jardin au cers de la maison de bienfaisance où se trouvait déjà la classe de filles, devant l’actuelle la place de la machine. (n°4, plan 21)

Ce projet dont les devis s’élevaient à la somme de 10.000 francs fut retenu avec l’accord de monsieur l’inspecteur des écoles primaires. Cette structure ne vit pas le jour.

(A.D.11,2OP2307)

Une fosse d’aisance comprenant 2 WC publics et un vidoir de seaux de chambre y fut construit en mars 1956. (n°4, plan 21)

Entre 1824 et 1890 on trouve dans la série Q, assistance et prévoyance et 1Q, bureau de bienfaisance, des legs en faveur du dit bureau: 1824 de Pierre Coste 2.000 francs, 1826, Bonnery prêtre, legs 3.000 francs, 1827 legs anonyme de 3.000 francs, 1835 Jeanne Aribaud 100 francs, 1838 monsieur de Bermond 2.000 francs, 1852 Jean-Baptiste Maurel prêtre 200 francs, 1890 Pierre Cazaban 5.000francs.

En 1882, proposition de créer une salle d’asile (ancêtre des maternelles) laïque digne de ce nom afin de pallier à la garderie (de 10 à 12 enfants) qui se faisait jusqu’à présent et dans la salle d’asile des sœurs congréganistes qui «détournait les jeunes enfants de l’éducation laïque».

Une délibération du bureau de bienfaisance du 15 novembre 1900 décida de ne plus louer une partie de ses locaux à l’école de filles et ce, à partir de 1902.

(A.D.11,2OP2307)

Le 5 août 1902, le bureau de bienfaisance et le docteur Grousset s’accordent pour le prix des consultations données aux indigents, soit 2,80 francs par personne.

Le 2 septembre 1902, les consultations se faisant aussi en dehors du village, le docteur Grousset indique qu’une augmentation du prix sera pratiquée selon la distance qu’il devra faire pour la visite du malade.

Le conseil municipal lui accorde une plus-value de 0,30cts de plus par km au delà de 2km.

(A.D.11,4E279/1D24)

L’assistance aux familles indigentes peuplant la commune, village et territoire, pouvant bénéficier de l’assistance médicale gratuite, loi du 15 juillet 1893, s’élève pour l’année 1906 à 82 (familles) et pour 1907 à 77 (familles). (il faut se rappelé que la grande crise viticole avait débuté en décembre 1905 et les premières manifestations début 1907. (A.D.11,4E279/1D25)

L’école libre

des soeurs de la congrégation.

L’école libre de filles dirigée par les sœurs congréganistes fut construite en 1875 et ouverte en 1877 par les soins et aux frais de la famille de Baynaguet de Pennautier sur un terrain leur appartenant. (A.D.11,2OP2307 et 4E279/1D21)

En 1882, cette école comptait 60 élèves filles ainsi que 75 enfants de la salle d’asile (maternelle).

L’école libre de garçons qui vint les rejoindre ne donne pas le nombre des élèves.

(A.D.11,4E279/1D21)

Les bâtiments de cette école comprenant les classes (n°2’, plan 18), la maison des sœurs (n°2, plan 18) sont encore bien visibles à l’angle des rues Guynemer et Jean Moulin.

La cour de récréation et le jardin des sœurs sont en 03 du plan 18.

On peut lire sur un plan du début du XVIIIe siècle que ce terrain était le potager de Messire Pierre-Louis de Reich, Seigneur de Pennautier.

Terrain devant le cimetière vieux et parking nouvellement créé. (plaça conviviénte)

Le préfet par arrêté du conseil d’état demande aux maires leurs avis sur les écoles privées.

Le conseil municipal donne un avis défavorable pour la tenue de l’école congréganiste que cette dernière avait formulé en l’attente de son maintien sur la commune suite aux article 13 et 18 de la loi du 1er juillet 1901 de son établissement de Pennautier.

(A.D.11,4E279/1D2)

(donner un avis favorable aurait été à l’encontre de l’utilité publique du projet de maison d’école et mairie qui était en voie de réalisation).

La IIIe République en place, le président du conseil Emile Combes réforme les écoles et interdit les écoles congréganistes.

Celle de Pennautier dû fermer le 1er octobre 1903 ainsi que celle des frères des écoles chrétiennes.

(il est à noter que le projet de la mairie-école prépara cette fermeture car en septembre 1903 un agrandissement à l’Est du projet fut voté).

Suite au départ des sœurs qui font l’école aux filles en 1903, le maire (Jean-Antoine Dons) propose de regrouper les classes des deux sexes dans les classes de l’école de garçons (avenue du portail d’Amont) et le bas de la maison commune comme dans les années 1840, en attendant le transfert de tous les élèves dans le futur groupe scolaire/mairie en projet. (A.D.11,2OP2304)

Le nombre des élèves de l’école laïque doubla.

Dans les premières années de 1900 la commune se retrouva donc avec une population de 1084 habitants et les élèves de toutes les écoles privées et laïques confondus, comprenant les filles, les garçons et les «enfantins».

C’est 132 élèves (de 6 à 13 ans), soit plus de 44 élèves en moyenne par section que compte la commune. Plus les 90 enfants de 4 à 6 ans des classes enfantines / maternelles.

(A.D.11,2OP2307)

Le groupe scolaire/mairie devenait incontournable et le projet prit une tournure d’urgence !!!

Une école primaire libre de garçons.

Le 24 septembre 1891 le sieur Augussol Lucien né le 16 juin 1840, membre de l’institut des frères des écoles chrétiennes informe le maire et le conseil municipal, qu’il a l’intention d’ouvrir une école primaire privée de garçons dans les salons du château de Monsieur le Marquis qui se trouve inhabité et ce, conforme à l’article n°37 de la loi du 30 octobre 1886. (A.D.11,4E279/1R2)

Il s’installe en fin de compte dans l’école congréganiste.

«L’Ouvroir». (l’école chrétienne)

Un extrait du registre des délibérations du 18 février 1941 mentionne qu’une subvention d’un montant de 1000 francs + 500 francs avait été accordée à l’école libre de garçons «l’Ouvroir» consentie à monsieur le curé, appuyée par madame la comtesse de Lorgeril et tenue par les religieuses. (A.D.11,2OP2304)

Cette subvention avait d’abord été refusée car il était impossible de donner une subvention à une école privée.

Mais avec un subterfuge expliqué par les services de la préfecture même, elle a pu toutefois être versée car cette école faisait la garderie enfantine, apportait les soins aux vieillards et indigents (depuis déjà plus de 10 ans).

Par conséquent elle pouvait y prétendre. (A.D.11,4E279/1D28)

Quelques noms d’institutrices et d’instituteurs retrouvé pêle-mêle dans les différentes archives.

1493, Antoine Géli, prêtre et recteur (régent/instituteur) de Pennautier.

1514, Bertrand Calvière est recteur (régent/instituteur). (A.D.11,124J545)

1527, Jean Barthes est prêtre et recteur (régent/instituteur) de Pennautier.

Début XVII° siècle, Bertrand Belloc, prêtre et recteur (régent/instituteur)

Idem, Anthoine Géli, prêtre et recteur (régent/instituteur) (A.D.11,124J872)

Le 01 février 1682, sieur Vitalis Dufour habitant de Pezens devint régent pour les écoliers, aux honoraires de 30 livres pour la gagne que la communauté a l’accoutumé de donner.

Le 23 juillet 1694, monsieur Le Vicaire est régent, perçoit 36 livres pour la gagne des écoliers.

Le 29 juin 1716, la communauté se trouve sans régent des écoles, le sieur Falgoux notaire royal de Caux devient « mettre décolle » sous le bon plaisir de Monsieur de Sévin seigneur de Pennautier.

Le 09 aout 1725, sieur Jacques Vialan est régent de l’écoles

Le 24 juin 1727/1729, monsieur Pujol est régent de l‘école de garçons, en 1729 le gagne s‘élève à 100 livres annuel.

1753, Pierre Fozenbas, est régent de l’école de garçons.

1755, François Mouniès, est régent de l’école de garçons.

1756, Philippe Laugard, est régent.

1761, Pierre Fozembas.

Avant 1762, monsieur Boyer, régent de l’école de garçons, décédé est remplacé par monsieur Pierre Sicre qui lui-même est remplacé pour cause de maladie en 1763 par monsieur Gaspard Godefroy.

De 1768 à 1776, Estienne Busque du village de Fraïsse est régent de l’école mais en 1776 voulant partir du fait de son âge avancé il laisse sa place à monsieur Tissadon Justin, celui-ci ne s’étant pas présenté à son poste, le conseil demande à monsieur Busque de reprendre ses fonctions.

17 juin 1777, monsieur Busque se retire, il est remplacé par monsieur Germain David.

27 décembre 1782, Antoine Germain écrivain est régent de l’école de garçons. Au salaire de 150 livres par an.

11 février 1785, sœur Julienne Brian, école des filles pauvres.

13 aout 1788, retour de monsieur David Germain en remplacement de sieur Germa qui va exercer ailleurs.

1798, Sœur supérieure Julienne Brian, institutrice de l‘école des filles.

Avant 1804, monsieur Guillaume Fraissé, instituteur de l’école de garçons.

Après 1804, monsieur Germain David.

Sept 1831, monsieur Malric jean, instituteur de l’école de garçons.

Mai 1832, monsieur Malric Jean et monsieur Gros Pierre furent instituteurs, mais seul monsieur Gros resta car monsieur Malric n’avait que 6 ou 7 élèves, les parents préféraient garder leurs enfants aux champs et ateliers ou les emmenaient directement à l’école à Carcassonne. (A.D.11,4E279/1D18).

1833 à 1836, monsieur Pierre Gros.

Avant 1838, mademoiselle Compriste.

1839, sœur Hortance (mademoiselle Pennavaire).

1843, mademoiselle Allau Pauline.

1847, monsieur Antoine Rigaud instituteur de l’école privé de garçons.

1849, monsieur Jean-Pierre Gros.

1850, monsieur Jean-Pierre Mayreville.

1874, monsieur Biscan Pierre, instituteur adjoint de l’école laïque de garçons.

1882, mademoiselle Fort.

1883, mademoiselle Elisabeth Laffages.

1888, monsieur Lestrade, instituteur.

1931, madame Médus jeanne est nommé femme en charge de l’école enfantine communale laïque.

1960, monsieur Crémade Jean, instituteur, mesdames Crémade Renée, Rivière Magdeleine, Raymond Henriette.

1961, madame Laffage Janine, aide-institutrice de maternelle.